“Parto da un presupposto. Che è sempre il mio contesto di realtà, direbbe don Milani. Ma il punto tragico del nostro contesto è che qualunque sia il tema che si affronta alla fine purtroppo si arriva sempre alla stessa realtà, allo stesso dato finale, allo stesso riscontro: che si tratti di bonifiche, che siano beni confiscati o edilizia popolare, che sia il problema dell’acqua pubblica alla fine ti ritrovi sempre a scontrarti con un contesto di corruzione, a volte palese, a volte latente. Le declinazioni dei nostri progetti sono sempre diverse, ma nella sostanza quasi sempre l’uno è la prosecuzione dell’altro”.

Inizia da qui, Rossella Frandina, docente , professoressa di Lettere all’Istituto tecnico superiore Ciliberto di Crotone. Inizia così per spiegare e chiarire subito in quale perimetro sociale si inseriscono il progetto e il percorso di scrittura collettiva che sta portando avanti dal 2017 co i suoi studenti. Un percorso nato e cresciuto da un’altra importante esperienza, ora anche Movimento e Rete nazionale di Scuole “Barbiana 2040”. Anche l’istituto di Rossella Frandina fa parte della Rete Barbiana 2040. Il modello a cui ci si ispira è la scuola di don Milani, l’obiettivo è attualizzare quel modo di fare scuola ai giorni nostri, come spronava lo stesso priore, dentro un’esperienza che parta dal bisogno di catturare l’attenzione dei giovani, coinvolga i loro interessi, utilizzando i loro linguaggi e intercettando la loro fiducia per poi trasformarsi in un processo educativo e formativo profondo. E innovativo.

Rossella Frandina, in questa profonda intervista, ci guida attraverso i meandri di un compito autentico che, dal 2017, ha coinvolto diverse classi in progetti che vanno dall’analisi dell’aeroporto di Crotone, per il quale ha ricevuto un riconoscimento dal ministero dell’Istruzione come best practice didattica, fino alla denuncia del disagio abitativo nella città di Crotone, l’ultima scrittura collettiva. Qui ci spiega l’intero percorso seguito, dal cogliere e scegliere il tema e farlo diventare centrale nel processo di lavoro, del percorso educativo. Non senza dimenticare nella sua analisi qualche richiamo alla classe docente “troppo standardizzata su percorsi formativi e modelli che non tengono conto di quanto oggi i ragazzi siano profondamenti diversi, da territorio a territorio, da classe a classe, e perfino fra di loro dentro la stessa classe”.

– Bene, Rossella, da dove si parte per raccontare questo percorso di scrittura collettiva che mette al centro i ragazzi, i loro interessi, le loro diverse sensibilità e competenze, e che pretende di coinvolgerli quando tutti i tuoi colleghi dicono che intercettarli sui loro stessi temi è quasi impossibile?

Dal 2017 lavoro in maniera strutturata su questi progetti. E ho lavorato su almeno cinque grandi temi. Con i miei ragazzi ci siamo occupati di diversi argomenti, dall’aeroporto, alle mancate bonifiche, ai beni confiscati alla ‘ndrangheta, fino al tema della risorsa acqua, un bene pubblico ma non sempre disponibile per le famiglie. E così, di tema in tema, ci siamo accorti e siamo arrivati alla convinzione, supportata da dati reali, che ogni argomento diventava sempre più un tema di giustizia sociale. O, dovrei meglio dire, di mancata giustizia sociale.Tutti i ragazzi erano sorpresi e anche sconvolti da ciò che vedevano.

– L’ultimo vostro lavoro è stato sul problema abitativo, il tema della casa che diventa spesso emergenza. Ma esattamente come fai a capire che l’argomento scelto li avrebbe effettivamente coinvolti e interessati fino a portarli a un lavoro di ricerca e di approfondimento e, quindi, poi di presa di posizione?

Occorre cogliere il disagio che viene espresso dai ragazzi. Si parte sempre da lì. E sono loro a condurti. Perché quando si parla di povertà si racconta anche di case in affitto precarie, di abitazioni molto piccole e disagiate, di case che non hanno spazi sufficienti, in cui vivono più persone con molta difficoltà. È dai loro racconti che si percepisce quanto disagio vivono ogni giorno.

Un esempio concreto: abbiamo ragazzi che stanno facendo un periodo di Erasmus in paesi europei, una possibilità offerta dalla scuola. Ma molti di loro già dicono che non avranno a loro volta la possibilità di ospitare studenti europei perché non sanno dove ospitarli, le loro abitazioni oggettivamente non hanno spazi sufficienti, mancano fisicamente le stanze per accoglierli. E da qui, dal disagio della propria casa, poi iniziano a raccontare dei disagi di vivere nel proprio quartiere. Una ragazza, pochi giorni fa, raccontava di una signora che ha trovato la propria auto parcheggiata fuori casa completamente distrutta. È solo un altro episodio, ma fa capire chiaramente il contesto in cui si vive, che forse non è proprio di degrado, ma certamente di disagio sociale. Ecco, con questi loro racconti, grazie al confronto diretto e all’interlocuzione avuti con i ragazzi, mi sono resa conto che quello dell’abitazione era quindi un tema che li toccava molto. Li sentivo coinvolti in prima persona, anche perché molti dei miei studenti non versano certo in condizioni economiche agiate o floride.

” Tutti i ragazzi

sono rimasti sorpresi

e molto sconvolti

da ciò che vedevano

per la prima volta”

– Un tema che forse sotto il profilo della sensibilità è geograficamente più localizzabile in alcune aree piuttosto che in altre. È corretto?

No, in realtà credo che questo sia un falso problema. Per esempio, quando ho iniziato a parlare con loro per scegliere l’argomento, ci siamo riuniti e ho chiesto: secondo voi quali sono i problemi della nostra realtà? E quest’anno sono emersi almeno tre temi forti: il problema dei trasporti, il tema dell’acqua e il disagio abitativo. Tutti e tre temi molto importanti. Ma non facevamo in tempo oggettivamente ad affrontarli, in un anno scolastico, e allora abbiamo scelto.

– Colto e scelto il tema del laboratorio di scrittura come si procede nel lavoro sulla classe e in classe?

Io, per prima, ho cercato quale progetto potesse essere preso in considerazione e monitorato da loro. Quindi scatta la prima parte del lavoro, perché dietro a questi percorsi c’è sempre una prima fase di ricerca, di approfondimento statistico, di raccolta di documentazione: un lavoro supportato da dati reali e informazioni verificate, un lavoro che deve essere estremamente oggettivo. Solo dopo, sulla base di queste informazioni oggettive raccolte, si arriva a tirare le somme, a esprimere opinioni personali, soggettive.

– Quando i ragazzi decidono in maniera definitiva di realizzare quel progetto di ricerca. I dati raccolti hanno aiutato a confermare l’interesse per il tema scelto?

Esattamente. Infatti ciò che li ha più intrigati è stato quando hanno scoperto cosa c’era dietro alla storia delle case popolari della nostra città, il luogo in cui sono state ubicate. Questo li ha convinti ad affrontare il tema. Ma c’è un altro dato di cui va tenuto conto: questo percorso lo affronto per classi trasversali: dai ragazzi del terzo anno a studenti de quinto anno. I ragazzi del terzo anno, poi, non tutti sono di Crotone, ma arrivano dai paesi del circondario. E la zona delle case popolari, pur essendo abbastanza centrale nella città di Crotone, non tutti la conoscono o l’hanno mai vista.

– La prima parte di lavoro è molto centrata sulla ricerca, sulla raccolta dati e documenti…

Abbiamo iniziato a lavorare di approfondimento “teorico” sul progetto, iniziando dai finanziamenti stanziati. E da questa ricerca e verifica è emerso che questo è certamente un quartiere popolare, ma che è composto anche da una parte più antica e più degradata rispetto a una parte “nuova”, più ristrutturata. Con le idee più chiare, attraverso la lettura di report, dopo aver elaborato infografiche e statistiche, approfondito informazioni su report e documenti della Regione Calabria, abbiamo deciso di andare sul posto, fare una visita sul campo di monitoraggio. È stata un’uscita dalle 8 del mattino fino alle 13.

Ci siamo addentrati a piedi in questo quartiere popolare. E non è stato proprio facile. Tutti i ragazzi erano sorpresi e anche sconvolti da ciò che vedevano. Alcuni ragazzi, del quinto anno, erano già andati a parlare con le persone che abitavano quelle case. E nonostante non tutti fossero disposti a parlare, alcuni residenti hanno dato ai ragazzi foto dell’interno delle loro case, facendo così una sorta di denuncia sociale indiretta: balconi coperti da eternit, su cui andavano a stendere i loro abiti, così come i vestitini dei loro figli. Pensavamo fosse un fenomeno isolato, circoscritto. E invece quanto più ci si addentrava nel paese tanto più ci si rendeva conto di come quella situazione fosse diffusa e considerata normale. Non solo: in mezzo a tanto grigiore e a un silenzio profondo, i ragazzi sono rimasti colpiti dai vestiti colorati dei bambini che andavano all’asilo. Non si sentiva una voce, in mezzo a palazzoni cadenti, alcuni puntellati da impalcature, e il pericolo eternit ovunque.

Su un palazzo giallo, fatiscente e pericolante, ancora un scritta, nonostante si sia tentato di cancellarla. Dice: “Il carcere si sta riempiendo, il quartiere è vuoto”.

– Il contesto di realtà, a questo punto, porta i ragazzi a fare i conti con una nuova consapevolezza, forse a una presa di coscienza per loro inedita…

Sì, perché è a questo punto che i ragazzi iniziano a fare il raffronto con le loro di case, con il contesto in cui loro si ritrovano a vivere. La nostra non è una denuncia contro gli abitanti di quel quartiere, perché in quel quartiere c’è tantissima brava gente che si ritrova, suo malgrado, a vivere in quel disagio e in quel contesto di degrado.

È qui che un mio studente si è messo a raccontare ai suoi compagni: “Io sono cresciuto in quel quartiere, e la sensazione più brutta è di sentirsi piccolissimi in un quartiere così grande. Ti senti solo, ma contemporaneamente osservato da tutti, perché c’è anche chi sta lì a controllare comunque tutto quanto quello che fai”.

Nel quartiere c’è una piazzetta, “Piazzetta della cittadinanza attiva”, ci sono giochi per bambini a testimoniare che c’è anche un tentativo di riscatto, di voler creare situazioni per migliorare la vita del quartiere e delle persone che ci vivono.

– Qual è il valore di tutto questo lavoro che hai fatto e che i ragazzi hanno fatto come gruppo classe. Qual è il primo risultato?

Uno molto importante: hai iniziato a conquistare la loro fiducia. A entrare in empatia con loro. Hanno capito che ora conosci quali sono i loro problemi, e soprattutto inizia, anche in maniera indiretta, un’opera di coscientizzazione. È importante fargli vedere, non solo in maniera astratta, che si vogliono affrontare problemi sociali, partendo dalla realtà in cui ci ritroviamo a vivere. Fargli toccare con mano il degrado (il problema), e dimostrare che sei con loro, che partecipi a quell’impegno e che lo conosci. Io stessa ho visitato quel quartiere con loro per la prima volta perché volevo che la mia reazione fosse naturale e che loro vedessero come anch’io reagivo a una situazione nuova anche per me.

– Facciamo un altro passo in avanti nel percorso didattico lungo il processo che porterà alla fase di scrittura collettiva. Ora tutto il materiale raccolto sul campo, lo riportate in classe. E lì che cosa succede?

Usciti dal quartiere, abbiamo trovato un luogo per discutere di quello che avevamo visto. E per raccogliere le prime impressioni. I ragazzi hanno sempre agito un po’ come giornalisti: mentre hanno guardato, osservato, parlato e incontrato le persone hanno anche preso appunti, fatto fotografie, fissato dei dettagli. E quindi chiedo loro di scrivere le loro prime impressioni. Ognuno a suo modo: chi registra un vocale, chi scrive sul cellulare perché per loro è più facile scrivere così (io non bandisco la tecnologia, purché sia funzionale a un obiettivo), ci sono studenti amanti della fotografia, chi è bravo nel montaggio video. E così tutti riescono a cogliere nel proprio modo particolari che sfuggirebbero altrimenti allo sguardo.

Poi c’è una seconda fase: tutto il materiale viene confrontato e si mettono insieme le diverse forme di scrittura. Prima con la realizzazione di un report. Quindi andiamo a confrontare i dati teorici che abbiamo trovato con quello che poi abbiamo visto. Se per esempio nel report sul disagio abitativo della Regione Calabria c’era scritto che il 51% degli immobili è in condizioni disastrose, quello che abbiamo visto è la conferma del dato iniziale.

Vittime lo siamo tutti.

Ma per loro, ragazzi,

c’è la consapevolezza

che non è mafia

solo quella che spara.

– Ma poi c’è una ulteriore fase di approfondimento…

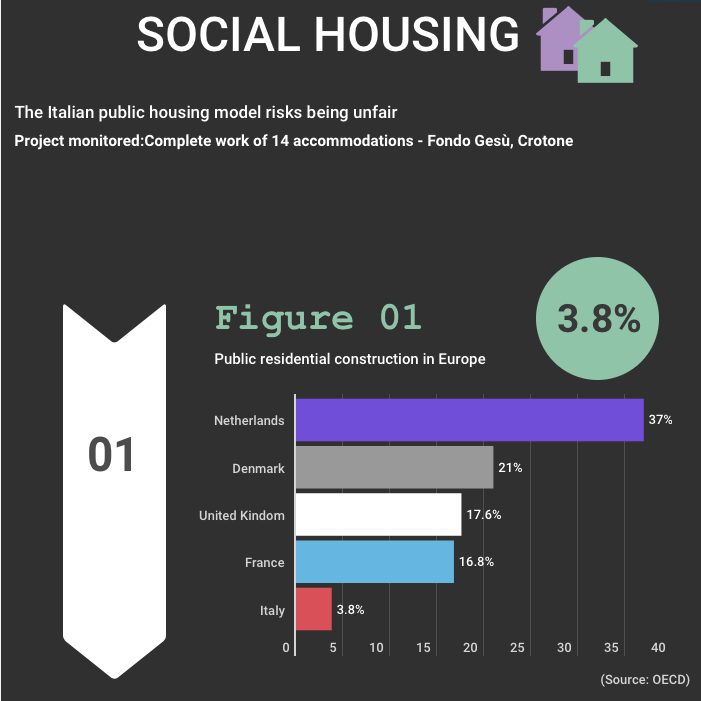

Esattamente. Nella prima fase si elabora il problema, si vede quali possono essere le implicazioni, dopo di che si lavora ancora più in profondità e, per esempio, si va a vedere chi sono le persone coinvolte nei progetti di esecuzione, quanti finanziamenti sono stati spesi o non spesi, se il progetto è concluso o non è concluso, quali possono essere le motivazioni. Si collega il problema locale con il livello nazionale, il problema del disagio abitativo a Crotone, in Calabria, in Italia, in Europa…

– Questo comporta anche una interlocuzione con le istituzioni, dal Comune alla Regione?

Certamente, tanto che incontreremo il sindaco, abbiamo già incontrato il presidente di Confcommercio, perché i ragazzi si sono chiesti quali implicazioni a livello economico potesse avere un progetto eventuale di rigenerazione urbana. E quindi ho fatto incontrare il presidente di Confcommercio che ha dialogato con loro e ha suggerito anche nei prossimi giorni di fare proprio un evento-convegno alla presenza del sindaco, le categorie economiche, il questore.

– E nello scavare e approfondire il tema non è così raro andare incontro a una svolta anche inattesa…

Come la mattina in cui una ragazza riesce a trovare il pannello descrittivo del progetto con tutte le indicazioni, dal capocantiere al progettista. È a quel punto che iniziano le ricerche su queste persone e i ragazzi scoprono che la maggior parte di progettisti e professionisti incaricati del progetto sono tutti coinvolti nell’ultima inchiesta della DDA di Catanzaro “Glicine-Acheronte”, 122 indagati, coinvolti in appalti sull’edilizia residenziale pubblica. E alla fine risulteranno collegati a due clan ‘ndranghetistici della provincia.

– È la ricostruzione in perfetto stile e tecnica di una vera inchiesta giornalistica. Ma a questo punto che riflessioni emergono?

Tanta rabbia, tantissima. Perché ci si rende conto che tutto è riconducibile comunque sempre allo stesso problema.

– E loro si sentono vittime?

Vittime lo siamo tutti. Ma per loro, ragazzi, per la prima volta nella loro vita inizia a esserci la consapevolezza che non è mafia soltanto quella che spara. Esiste un altro livello di zona grigia che forse è più pericolosa. Perché coinvolge la vita di tutti: dal killer puoi stare lontano ma quando la criminalità si sviluppa fra i colletti bianchi allora quella criminalità, alla fine, inficia la vita di chiunque.

– A questo punto il processo di scrittura collettiva entra nel vivo?

Sì. All’inizio spiego qual è il punto di partenza e ipotizziamo, insieme, il punto di arrivo del percorso valutando quale sia, a livello comunicativo, il prodotto migliore per raccontare la nostra ricerca. Ovviamente il resto, quello che sta in mezzo, lo si costruisce passo passo. Il sistema è un po’ quello delle lavagnette investigative, modello Fbi, che si riempiono man mano di dati, di luoghi e persone e che poi si intrecciano fra loro per dare senso anche cronologico alla storia e ai personaggi coinvolti. Punto dopo punto, quindi, andiamo ad aggiungere tessere su tessere.

– E la fase di scrittura in quale momento e in che modo avviene?

La scrittura organica inizia ora, con la realizzazione di un testo o di una scrittura secondo i criteri di una sceneggiatura, oppure per il montaggio di un video. A questo punto li faccio anche confrontare con giornalisti locali. Nel momento in cui scopri dati importanti e nuovi se li tieni per te restano senza alcun valore. Qui, invece, deve iniziare una fase di denuncia sociale, attraverso l’uscita di articoli sui giornali locali sui dati raccolti. I ragazzi incontrano il giornalista, presentano i loro dati (video, immagini, infografiche). E verificano con il giornalista se il loro materiale può diventare oggetto dki un articolo e quindi tema di discussione pubblica attraverso il giornale. Assume quindi nuovo valore. E così capita che spesso (come per le bonifiche o i beni confiscati) una serie di problemi sono stati fatti emergere proprio dal lavoro di ricerca e denuncia dei ragazzi.

– In quale modo i ragazzi in questo processo esprimono le loro competenze?

Seguendo semplicemente le loro specifiche inclinazioni. Ci sono ragazzi bravissimi nella raccolta dati, bravissimi con i mezzi tecnologici o a creare dei report statistici. Altri che amano di più dedicarsi all’impianto narrativo. Per cui ognuno si specializza in un settore e poi si mettono insieme i dati con la forma narrativa che vogliono dare a questa scrittura. Esce una sorta di anteprima di report, non ancora completo. La scrittura avviene integrando i materiali fra di loro, non esattamente secondo il processo seguito da don Milani in Lettera a una professoressa, ma adattandosi al contesto in cui ci si ritrova. Per me è fondamentale la parte di lettura ad alta voce. Perché se fatta fare direttamente ai ragazzi prendono coscienza anche di quanto un testo possa essere migliorabile. Per esempio, capita che un articolo sia buono nella struttura complessiva, ma quando lo si legge ad alta voce risulta debole nell’attacco. Per cui torniamo a lavorare su questa parte. Anche per fare vedere loro la discrasia che c’è fra l’incipit e il contesto complessivo dell’articolo.

– E poi la parte di visibilità pubblica prevede anche l’uso dei canali social per la diffusione del contenuto e del testo. Come avviene questa parte?

È una fase che dura tutto l’arco della giornata, un lavoro continuo. Che inizia alle otto del mattino e dura fino alla mezzanotte. Loro sanno benissimo che ci sono dei momenti in cui è preferibile pubblicare sui social piuttosto che in altri, proprio per avere maggior riscontro da parte del pubblico. Quindi anche su questo aspetto si sono un po’ divisi il lavoro, ognuno ha un ruolo specifico.

– Il progetto e il processo di scrittura avviene a scuola, è un percorso didattico portato avanti durante le ore di Lettere. Qual è il rapporto con il resto dei docenti?

Va detto che il lavoro è realizzato dai ragazzi da soli. Sempre più capita che si appassionino all’argomento e quando poi entrano nel vivo del processo va a finire che coinvolgono tutto il mondo che li circonda: dal dirigente scolastico, a cui chiedono di poter svolgere una serie di attività, ai colleghi docenti di Inglese, perché quest’anno il report non lo scriviamo solo in italiano, ma anche in lingua inglese. E per migliorare la traduzione coinvolgono tutti i docenti di Inglese, diventa un lavoro linguistico a 360 gradi. Oppure vanno dal collega di matematica per verificare l’esattezza dei dati statistici che hanno raccolto e il modo in cui loro stanno realizzando l’infografica. Altro esempio: c’è un docente-architetto a cui i ragazzi si sono rivolti per capire come verificare se le case sono regolari e accatastate. Che tipo di documenti devono predisporre per questo controllo. Alla fine diventa, direttamente o indirettamente, veramente un lavoro di squadra e trasversale a tutte le discipline.

– E i docenti colleghi accettano come prova effettiva di competenza le abilità dimostrate dai ragazzi in questo lavoro anche per le loro discipline?

No, il più delle volte rimane competenza isolata. E ognuno resta agganciato alla propria disciplina in modo tradizionale. Ma l’interazione di questo tipo con i ragazzi è sicuramente nuova, porta gli stessi professori anche a un rapporto diverso con questi studenti. E alla fine anche lo studio delle loro discipline prende un’altra forma.

– Resta quindi ancora molta rigidità nell’impostare una lezione, nonostante sia evidente l’approccio collaborativo e interdisciplinare. Quale limite vedi in questo approccio?

Il problema di questo approccio non penso venga dai ragazzi. Il vero limite è l’impostazione data dai docenti. Facciamo proprio fatica a creare prospettive diverse, noi docenti. Voglio citare un passo dell’ultima intervista fatta a Pasolini da Furio Colombo, dal titolo: “Siamo tutti in pericolo”. Ecco, a un certo punto Pasolini diceva: “Questo mondo sta proprio crollando, non ci rimarrà più niente. E noi, gli intellettuali, prendiamo l’orario ferroviario dell’anno scorso, o di dieci anni prima e poi diciamo: ma strano, ma questi due treni non passano di li, e come mai sono andati a fracassarsi in quel modo? O il macchinista è impazzito o è un criminale isolato o c’è un complotto”. Ecco, noi abbiano vissuto un mondo che era completamente diverso da questo. Ma continuiamo molto spesso a ragionare con quelle categorie, ormai superate. E lo facciamo anche quando vogliamo essere o siamo innovatori.

– Credo che questa considerazione valga allo stesso modo quando si parla di tecnologia da proibire o meno a scuola…

L’idea di togliere i cellulari dalle ore di lezione, per me, è già fallimentare in partenza. Le ore di lezione sono cinque. Tutto il resto della giornata i ragazzi hanno questo dispositivo in mano. Ed è inutile che diciamo il contrario. Quindi io, per esempio, non nascondo che per evitare che giochino o si mettano a guardare video (perché è anche impossibile controllare tutti e per tutto il tempo) glieli faccio utilizzare come strumenti, e gli do io il materiale su cui lavorare, glielo carico sui loro tablet (testi, scritti, libri, tabelle). Uso il loro linguaggio.

Certamente è vero anche un altro fatto: che gestire questi ragazzi è realmente difficile. Sono giovani, sono di tutte le fasce d’età, dai 10 ai 14 ai 18 anni.

– Perché è difficile gestirli?

Perché non sono abituati alla riflessione, su nulla. Però poi aggiungo anche: noi li abbiamo creati così. Noi come società, e quindi ora portarli a un pensiero critico è molto più difficile rispetto ai tempi e alle epoche precedenti. Questo è un dato oggettivo. Il tema oggi credo sia arrivare a usare linguaggi diversi con ragazzi diversi.

Proprio questo etimologicamente “pre-giudizio” inficia la nostra attività didattica. Innanzitutto perché loro non hanno questa scissione fra tempo-scuola e tempo-libero. Per loro è tempo, e basta. Per cui se loro ti scrivono che vogliono fare un post sui social alle 7,30 del mattino tu non puoi rispondere che in quel momento non sei in servizio, perché altrimenti la seconda volta non ti diranno più che vogliono fare quella cosa. Per loro è un tempo fluido, che scorre, continuo ed è tutto così.

– E allora qual è, secondo la tua esperienza, il limite che vedi in processo come quello della scrittura collettiva e che la Rete sta promuovendo, anche come modello didattico innovativo?

L’unico vero limite è il tentativo di trovare un modello standardizzato, perché non è possibile applicarlo sempre e in ogni contesto. La grandezza della Rete Barbiana 2040 deve essere quella di trovare una via d’uscita dallo standard. Altrimenti si ricade nella riproposizione di un modello uguale sempre a se stesso e che invece deve variare in funzione degli studenti che hai davanti e che sono sempre diversi, ma varia anche con il mutare dei contesti, dei territori. E varia con il mutare anche dei bisogni che hanno sia i territori sia gli studenti. Questo significa una sensibilità diversa e molto differenziata soprattutto fra i docenti. Ecco credo che il problema sia proprio questo.

– Non esiste l’ipotesi o forse è molto difficile ipotizzare un percorso di formazione che prepari o sensibilizzi a questa differenza di approccio…

Sono sincera: credo che il problema siano stati proprio i corsi di formazione. Corsi che ci hanno voluto necessariamente fare diventare dei progettisti seriali laddove l’educazione alla cultura non è necessariamente né progettazione standardizzata né è mai seriale. Serve invece una dose di empatia che è fondamentale e che noi docenti, invece, stiamo perdendo. Se non entri in empatia con i tuoi ragazzi nessun tipo di progettazione riuscirai a portare avanti. Un prodotto di questo tipo, non lo puoi “rinchiudere” dentro a una cornice.

Porto il mio esempio: ho sei ore la settimana in una classe, quattro di italiano e due di storia. In quattro ore, come faccio a fare tutto questo lavoro? È ovvio che implica una serie di attività che vadano al di là del tempo scuola tradizionale. Questo è scontatissimo. Perché se io non occupo un’altra parte di tempo e se non spingo i ragazzi a ragionare con questi schemi, oltre il tempo della disciplina, materia che poi necessariamente devono andare a studiare, allora ho fallito in partenza. Io devo dare loro semplicemente degli strumenti, spetta a loro poi applicarli. E non sempre il percorso progettato porta all’esito che ti aspettavi. Allora sempre insieme a loro riprogetti quello che si sta facendo. Solo attraverso questa simbiosi con loro, con la parola che tu utilizzi riesci a colpire la loro emotività, il loro dato emozionale, la parte di loro che hanno in modo assoluto più attenta. Altrimenti non c’è nient’altro.

– Se si fallisce il tempo di risposta, mi pare di capire, si fallisce anche il progetto educativo, prima ancora che quello didattico…

La risposta ai ragazzi va data nel momento in cui arriva la domanda, la richiesta, in cui emerge il bisogno. Devi cogliere quel momento, intercettare l’empatia che sei riuscito a creare con i ragazzi. E la devi sfruttare. Domani la stessa situazione, lo stesso coinvolgimento emotivo non è detto che si riproponga. E un’opportunità è stata persa. Ancora una volta è la capacità di cogliere il contesto che dà centralità all’empatia più che alla progettazione. È vero quando diciamo che noi docenti ci hanno trasformato in burocrati, ed è ancora più vero come questa burocratizzazione eccessiva della scuola ci spinge a una progettazione come se fossimo in un’azienda, dove se parti da questo punto inevitabilmente arrivi là. Non è affatto vero. Perché magari quel percorso che hai prestabilito nella classe A ha funzionato, ma nella classe B non funziona affatto. Questa è la grande differenza, è questo dato che richiede approcci differenziati, non standard.